AMBIENTE

di Mauro Lenzi

La laguna di Orbetello si trova lungo la costa meridionale della Toscana, tra 42°25’ e 42°29’ latitudine Nord e 11°10’ e 11°17’ longitudine Est. Essa copre un’area complessiva di 25,25 chilometri quadrati; è costituita da due bacini comunicanti denominati localmente di Ponente e di Levante, che sono estesi, rispettivamente, 15.25 e 10.00 chilometri quadrati. La profondità media è di 1,16 metri per Ponente e 1,09 metri per Levante (variando complessivamente tra 0,02 e 3,75 m).

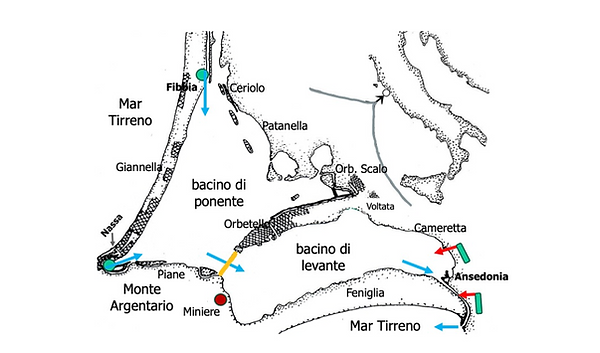

I due bacini sono contenuti da due tomboli sabbiosi, Giannella a Nord-Ovest e Feniglia a Sud-Est, e sono divisi tra loro dall’istmo di Orbetello e dalla Diga. La comunicazione tra i due bacini è assicurata dal canale Glacis, che divide il paese di Orbetello dal resto dell’istmo, e da 8 ponti distribuiti lungo la Diga. Tre canali artificiali, lunghi 0,5-3 km e larghi 10-15 m, due nel bacino occidentale e uno in quello orientale, collegano la laguna al mare (Fig. 1). Poiché sono piccoli canali poco profondi, il ricambio dell'acqua è scarso e dipende principalmente dalla forza e dalla direzione del vento, dal momento che l'escursione della marea tirrenica è modesta. Gli apporti di acqua dolce provengono dalle precipitazioni e dal fiume Albegna, alla cui foce si apre uno dei tre canali. Tuttavia, l'apporto dall'Albegna è modesto e principalmente autunnale. Pertanto, la salinità della laguna varia da 28 a 45, in relazione agli apporti meteorici e all'evaporazione. A causa del basso ricambio idrico, l'acqua di mare viene pompata nella laguna nel tentativo di promuovere il ricambio idrico. Le stazioni di pompaggio sono state potenziate nel 1996 e da 12.00 a 15.000 m3/s di acqua vengono immessi complessivamente dalle due stazioni di pompaggio di Nassa e Fibbia. L’obiettivo della circolazione forzata è creare un flusso costante unidirezionale che dal bacino di ponente va in quello di levante e fuoriesce in mare dal canale di Ansedonia. Questo regime idrico comporta la chiusura al flusso naturale dei canali di Nassa e Fibbia attraverso un sistema di paratoie, per diversi mesi all’anno. Recenti studi idrodinamici forniscono risultati ben diversi da queste attese: la gran parte delle aree lagunari ha tempi di rinnovo delle acque che vanno da 30 a 200 giorni nonostante il pompaggio, e le acque immesse con questo sistema sono quantitativamente sostanzialmente le stesse che sarebbero entrate anche senza immissione forzata.

In laguna si distinguono alcuni sub-bacini e alcune isole artificiali. Nell’area di Fibbia, lungo la costa di Ceriolo e Patanella sono stati realizzati tre isolotti con il materiale di dragaggio del canale sommerso che va dalla peschiera di Fibbia verso l’area centrale per 1 km, realizzato durante la gestione commissariale di Minucci, nella seconda metà degli anni ’90 (Fig. 1).

Al termine dell’ansa di Orbetello Scalo, compresa tra le Bocchette dello Stagnino e l’istmo di Orbetello, è stata realizzata un’area conterminata di circa 11 ha, che comprende il Fossone che va da Neghelli fino alla Montecatini/Sitoco e si apre nell’area conterminata. Le acque da qui attraverso un canale di circa 800 m che passa nell’area di depositi terrosi della Sitoco e si apre in laguna all’altezza delle Bocchette dello Stagnino. Il bacino fu realizzato per la depurazione dei reflui del depuratore di Neghelli (28 L/s) e produsse un ottimo abbattimento di azoto e fosforo (tra 80 e 90% sull’arrivo dei reflui sversati nel Fossone). Nel bacino si sviluppavano soprattutto microfite, tra queste periodicamente bloom dei cianobatteri Spirulina sp., Lyngbya sp. e Oscillatoria sp. In seguito, il depuratore di Neghelli fu smantellato e i reflui di Orbetello inviati a quello di Monte Argentario.

Nell’area di Nassa, è stato realizzato un bacino di circa 9 ha a partire dagli anni ’50, consolidato poi negli anni ’60 con argini terrosi, uno sul fronte lagunare aperto, che ha inizio dalla peschiera, l’altro a delimitare il Canale Navigabile, in prossimità della costa di Monte Argentario. Il bacino ha un fondale medio di 0,7 m, presenta una fossa a maggiore profondità di circa 2m in prossimità della peschiera ed un canale della profondità variabile tra 1m e 1,5m che percorre adiacente all’argine terroso del versante NW. Questo bacino è stato più volte utilizzato per attività commesse alla pesca, attualmente viene utilizzato come sverno di pesci sotto la taglia commerciale e per la stabulazione in attesa di commercializzazione.

Tra il 1994 e il 1995, lungo la costa di Monte Argentario sono state realizzate due isole e un’altra in prossimità del terreno Montecatini/Sitoco, nell’ansa di Orbetello Scalo, quali aree di colmata per i materiali limo-sabbiosi dragati per riportare al fondale di 3 m e alla larghezza di 40 m il tratto sommerso del Canale Navigabile che va dalla punta Nord di Frecciolosa per 4 km fino a Orbetello, immettendosi nel Fossone, all’altezza del canale Glacis (canale che divide Orbetello da Neghelli e mette in comunicazione i due bacini lagunari) (Fig. 1).

Sempre in periodo commissariale, nell’area di Ansedonia, è stato realizzato un argine terroso che aveva racchiuso l’area denominata Gorghiti per circa 9 ha. Lo scopo era evitare che gli scarichi dei due impianti a terra di itticoltura interessassero la laguna con le acque reflue di allevamento. Le acque erano impoverite del carico nutriente all’interno del bacino conterminato in seguito a poderosi sviluppi di ulvacee (Fig. 2) che in precedenza si sviluppavano in laguna aperta per oltre 200 ettari dell’area di Ansedonia. Il bacino è stato poi fatto demolire da Direttore Mascazzini del Ministero dell’ambiente per timore che il successo della realizzazione inficiasse l’opera, a cui teneva particolarmente, del grande tubo collettore che avrebbe dovuto portare tutti in reflui trattati della depurazione civile e quelli delle itticolture, in mare. L’opera fu realizzata, ma senza le itticolture e senza l’argine protettivo del bacino di Gorghiti (Fig. 2).

Figura 1 – Laguna di Orbetello. Cerchio verde, stazione idrovora; freccia blu, flusso delle acque durante il pompaggio estivo; linea gialla, diga di collegamento tra i due bacini con 8 ponti; rettangolo verde, impianto di itticoltura; freccia rossa, reflui delle itticolture; cerchio rosso, miniere.

Figura 2 – Laguna di Orbetello. In alto a sinistra, il bacino conterminato di Gorghiti, adiacente alla peschiera di Ansedonia, realizzato nel 1996 e mantenuto tale fino al 2004; in alto a destra, come il bacino di Gorghiti risulta a partire dal 2005 dopo lo smantellamento dell’argine. In basso, due immagini dello sviluppo di ulvacee all’interno del bacino di Gorghiti a causa dei reflui di due itticolture rilasciati al suo interno. Le acque dal bacino andavano direttamente nel canale di Ansedonia attraverso il canaletto che si intravede poco dopo la peschiera, senza interessare la laguna aperta.

La laguna di Orbetello è stata oggetto di numerosi studi. Le ricerche sulle proprietà fisico-chimiche delle acque hanno avuto inizio negli anni Venti. Studi descrittivi di aspetti sociali, tecnici ed economici, da cui è possibile estrarre informazioni sulla vegetazione sommersa e sulle condizioni ambientali, sono stati condotti fin dai primi anni del Novecento da Del Rosso. La prima descrizione biologica e interdisciplinare di questo ambiente lagunare è stata promossa dalla Regione Toscana e dal Comune di Orbetello nel 1975-76. Tale studio è stato condotto durante i principali cambiamenti lagunari, vale a dire il passaggio da un tipico corpo idrico costiero mesotrofico a un ambiente iper-eutrofico dovuto all'incremento turistico estivo e all'insediamento di allevamenti ittici a terra.

Tuttavia, già negli anni ’60 e ’70 la laguna soffriva di periodiche crisi che sfociavano in eventi distrofici, talvolta con estese morie anche della fauna ittica. Rispetto agli anni successivi, le crisi erano distanziate negli anni e l’ecosistema lagunare aveva poi il tempo di recuperare e tornare ad un equilibrio che garantiva abbondanza e varietà di specie. A partire dagli anni ’80, le crisi si sono fatte più frequenti e le condizioni ambientali si sono stabilizzate su una forte ipertrofia. Ciò significa che l’ambiente dispone di elevate concentrazioni di azoto e fosforo e di materia organica, disciolta e particolata. La condizione ipertrofica promuove e sostiene elevati sviluppo di vegetazione opportunista, ovvero specie che trovano vantaggio da questa condizione e possono accrescersi in enormi quantità. Il decadimento estivo di queste masse vegetali, sostanzialmente macroalgali e, periodicamente, anche microfitiche (batteri e microalghe), accumula il detrito organico nei sedimenti e libera materia organica solubile, tutte componenti aggredite da batteri decompositori. Sia il diretto decadimento di masse algali, sia il loro accumulo nel tempo nei sedimenti e in colonna d’acqua fanno scattare processi demolitori anaerobici, che sono alla base del fenomeno distrofico. Durante la decomposizione anaerobica che avviene nei sedimenti, si liberano sia i nutrienti, i quali innescano nuovi sviluppi vegetativi, sia cataboliti batterici gassosi, quali ammoniaca e idrogeno solforato. Questi ultimi sono sostanze tossiche e uccidono fauna e flora residue. La mortalità della fauna ittica non è dovuta alla carenza di ossigeno, che pure contribuisce a stressare gli stock ittici, ma alla tossicità dell’idrogeno solforato.

La distrofia poi evolve, più o meno rapidamente, in relazione alle condizioni meteoclimatiche. L’evoluzione avviene attraverso sviluppi microfitici che possono essere a carico di dinoflagellati o di cianobatteri. Sebbene costituiscano comunque un segnale inequivocabile del pessimo stato ambientale, i cianobatteri sono migliorativi della condizione distrofica, poiché sono formidabili produttori di ossigeno e favoriscono un ritorno a condizioni migliori.

La laguna è ipertrofica e su questo non si può tornare indietro, ma le condizioni ambientali potrebbero essere gestite. Si tratta di operare sui sedimenti, poiché è lì che si accumula il vero problema di questa ambiente, cioè la materia organica. Dobbiamo evitare questo accumulo e, soprattutto, mantenere ben ossidati i sedimenti.

PER APPROFONDIRE

Troverete qui sotto alcune Relazioni Tecniche di esperti riguardanti la Laguna di Orbetello

La Laguna di Orbetello vista da Stefano Bronchini, esperto di acquacoltura

Camera dei Deputati

Disposizioni per la salvaguardia della laguna di Orbetello, delle lagune italiane e delle zone umide - seconda edizione

Università degli Studi Firenze

Attività di ricerca per la mitigazione dei

processi eutrofici nella Laguna di Orbetello:

Studio sulla stima del bilancio dei nutrienti e sul

modello numerico della circolazione

idrodinamica.

Dott.ssa Enrica Franchi

Relazione Tecnica

Valutazione della moria di fauna ittica a seguito delle crisi ambientali della Laguna di Orbetello del luglio/agosto 2024